Arrêt des rejets de résidus

de bauxite en mer

Gestion résidus de bauxite en mer > Contrôle

Que sait-on des rejets de bauxite en mer ?

Créé en octobre 1995 par décision du préfet, un Comité Scientifique de Suivi, composé de sept experts indépendants, a été mis en place pour mesurer de façon scientifique et indépendante les conséquences des rejets en mer et chercher des solutions pour valoriser les déchets à terre.

Que nous apprennent les études menées depuis 1995 ?

Depuis 1995, le Comité Scientifique de Suivi indépendant (CSS) a fait réaliser des études qui ont permis de mieux comprendre l’évolution des populations au contact des résidus ou d’évaluer les risques sanitaires liés à la consommation de poissons. Ce Comité examine les résultats et produit chaque année un rapport complet. Ce rapport est public, remis à l’entreprise et aux services concernés de l’État et des collectivités.

Un suivi est réalisé tous les 5 ans, de 300 m à - 2 500 m de profondeur sur :

- la sédimentologie : suivi de l’extension des dépôts et de leur épaisseur ;

- l’écotoxicologie : suivi de l’écotoxicité des dépôts ;

- les impacts écologiques : suivi de la macrofaune benthique

Les études enseignent que les rejets ont tendance à se comporter comme des sédiments naturels.

Les études sédimentologiques ont permis de montrer l’extension des dépôts de résidus dans le canyon de Cassidaigne et donc de fixer le périmètre d’influence des rejets. Ces études montrent que les flancs du canyon ne sont peu à pas influencés.

Des résultats de tests d’écotoxicité sont disponibles pour différentes espèces (poissons, crustacés, oursins, mollusques, bactéries…). Selon les critères en vigueur, tous ces tests sont négatifs et permettent de conclure à l’absence d’écotoxicité des résidus. Lors de la campagne en mer de 1998 et 1999, des effets mineurs ont été montrés chez l’oursin et les bactéries à proximité de l’émissaire. Ces effets n’ont pas été confirmés lors des campagnes suivantes. Ils seraient associés à des effets mécaniques et non toxicologiques en lien avec la finesse des particules des résidus.

Les résultats des suivis écologiques réalisés sur la macrofaune benthique montrent que, dans le périmètre d’influence des rejets de résidus, les peuplements des fonds marins meubles restent diversifiés. Ces résultats mettent en évidence une colonisation des sédiments contenant des résidus jusqu’à 2 400 m de profondeur. Néanmoins, les peuplements ont disparu dans la zone immédiate de l’écoulement (vraisemblablement par effet mécanique). Ces études permettent de conclure à une absence d’impact des résidus sur la macrofaune benthique y compris à forte profondeur.

Une évaluation des risques sanitaires a été réalisée pour la consommation de poissons vivant à proximité des résidus. Une campagne de pêche a été réalisée et les teneurs en éléments métalliques ont été mesurées dans les poissons. Sur la base des niveaux de consommation de poisson, il a été alors conclu à l’absence de risque sanitaire.

Une 5e campagne en mer a été effectuée en 2012. Des études ont été réalisées sur la sédimentologie , l’écotoxicité et l’écologie benthique afin de confirmer ou infirmer les résultats précédents.

Documents

Synthèse des travaux du Comité Scientifique de Suivi 1995-2004

Rapport inspecteur Installations Classées - Drire 1993

Désignation membres Comité Scientifique de Suivi par Arrêté Préfectoral

En savoir plus

Publications du Comité Scientifique de Suivi

Questions / réponses

Surveillance des rejets en mer - indépendance des études

« Boues rouges » : Toxicité - radioactivité

Le suivi annuel des rejets des résidus de bauxite en mer

Quelles sont les principales raisons de l’évolution des rejets des résidus de bauxite en mer ?

De 1987 à 1992, le tonnage de résidus de bauxite diminue du fait du passage progressif des bauxites françaises (à environ 45% d’alumine) aux bauxites tropicales, plus riches en alumine (60-65% d’alumine).

En 1993 et 1994, des problèmes techniques limitent la capacité de production de l’usine conduisant à des rejets très faibles.

L’objectif réglementaire annuel est respecté (Convention de Barcelone)

En 1996, nous nous engageons à réduire les rejets en mer pour respecter la Convention Barcelone. Un arrêté préfectoral détermine le calendrier de la réduction des rejets.

A partir de 1998, le procédé « attaque en 2 temps » de la bauxite permet de gagner en rendement d’attaque de la bauxite donc de réduire le tonnage de résidus. C’est un investissement de 11.7 millions d’euros qui démarre en 1998. Les installations sont complexes et modifient grandement le mode d’exploitation. Sa mise en place conduit même à réduire la production de l’usine d’où un tonnage de résidus de bauxite rejetés en mer inférieur à 200 000 tonnes, cette année-là.

En 2010, la capacité du filtre-presse est portée à 450 tonnes/jour. En 2011, 125 000 tonnes de résidus de bauxite sont déshydratés dont 78 000 tonnes sont valorisées. Conformément à nos engagements, les rejets en mer sont réduits à 180 000 tonnes.

Cette nouvelle technologie permet à Alteo Gardanne de poursuivre sur la voie de la diminution annuelle des rejets en mer jusqu’à leur arrêt total au 1er janvier 2016.

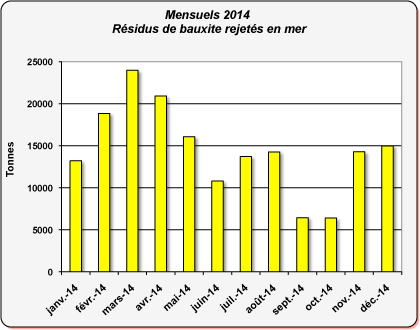

Le suivi mensuel des rejets des résidus de bauxite en mer

Alteo est autorisé, par arrêté préfectoral, à rejeter 180 000 tonnes de résidus de bauxite par an. Alteo respecte ce quota annuel, quelles que soient les variations mensuelles. Un mois plutôt haut sera compensé les mois suivants.

Cet arrêté préfectoral annuel est stable et non décroissant. Alteo cessera totalement ses rejets de résidus de bauxite en mer le 31 décembre 2015 comme il s’y est engagé. Pour préparer cette échéance environnementale et le traitement des résidus de bauxite à terre, Alteo a inauguré le 20 juin 2014 la mise en service de son deuxième filtre-presse. La construction du troisième et dernier filtre-presse démarre.

Pour l’année 2014, 173 784 tonnes ont été rejetées ; l’objectif réglementaire a été respecté.